S

|

O

|

I

|

F

|

Silence

|

Obscurité

|

Invariabilité

|

Fraicheur

|

Le bruit, c’est

une vibration. C’est mauvais pour le vin car cela créé du dépôt, et l’onde le

mélange sans cesse.

La bonne cave est

non-seulement un lieu de silence, mais aussi un endroit sans vibration.

On peut utiliser

des matériaux qui absorbent un maximum de vibrations, comme des étagères en bois, un sol de

graviers, des murs en pierre sèche…

|

La lumière abîme

le vin : c’est une forme d’oxydation qui use le produit irrémédiablement.

La bonne cave est

dans l’obscurité.

Les bouteilles

doivent être couchées dans des casiers sombres et les éclairages doivent être orientés

correctement pour éviter la lumière directe.

|

Les variations sont

mal supportées; Il faut un maximum de constance dans tous les paramètres (en

humidité, température, obscurité…)

Une bonne

hygrométrie est fondamentale pour la conservation du bouchon : au minimum 50%.

Les paramètres

peuvent se mesurer en temps réel avec des solutions plus ou moins rustiques

comme des stations météo.

|

Le facteur température

est fondamental. Le seuil maximum est autour de 16°C car au-dessus le

vieillissement est accéléré.

En dessous de 12°C,

le vieillissement est ralenti.

La bonne cave est

fraiche, voir très fraiche si les vins sont anciens.

On peut travailler l’isolation pour protéger des périodes extrêmes.

|

Une bonne cave à vin

Exposition temporaire - Etrusques, Grecs et Pheniciens

Lien : site ville de Nice

L'exposition est installée sur les sites des deux musées

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE DE NICE & Site Préhistorique de TERRA AMATA

Du 12 mai au 30 septembre 2012, le musée d’Archéologie de Nice – site de Cimiez, accueille une grande exposition «Les Étrusques, les Grecs, les Phéniciens et la mer».

Cette exposition a pour objectif de faire découvrir au public la navigation antique, à l’époque des Phéniciens, des Grecs et des Etrusques, par le bais de nombreux objets, reconstitutions archéologiques et maquettes didactiques. Cette exposition comportera quatre espaces présentant de nombreux panneaux et objets : les grandes civilisations maritimes (Espace 1), la vie maritime (Espace 2), le chantier naval (Espace 3), les navires, les explorations et les grandes batailles (Espace 4).

Issue d’une collaboration scientifique internationale, entre l’Institut d’Etudes Niçoises, l’Institut d’Etudes Appliquées des Civilisations et des Espaces Méditerranéens, le Gruppo Archeologico del Territorio Cerite, cette première exposition du nouveau Musée d'Archéologie de Nice, consacrée à ces trois grandes thalassocraties antiques, démontre la place centrale de la Cité niçoise au sein de l’espace méditerranéen.

Depuis les origines, l’homme entretient des relations étroites avec la mer. Elle est nourricière grâce aux produits de la pêche et au sel, indispensable pour la conservation des aliments. Elle est un lien, une « plaine liquide » entre les différents rivages où vivent des communautés à la fois complémentaires et concurrentes. L’homme méditerranéen vit avec la mer : il la respecte, la craint, en connaît les richesses et les périls. Les connaissances ancestrales transmises de génération en génération, sans cesse enrichies au contact des autres peuples partageant ce bien commun maritime, sont au cœur de l’aventure humaine qui conduit dès l’époque archaïque à faire de la Méditerranée un espace d’échanges et l’interculturalité.

Les grandes thalassocraties phénicienne, hellénique, étrusque, animent de façon dynamique les relations entre l’ensemble des peuples autochtones, les Ligures notamment, par des échanges de produits, de pratiques, de savoir-faire, par la diffusion de croyances, de modes, d’objets précieux.

Sujets d'examen Guide Conférencier PACA 2011

- Sujet n°1 :

De la motte féodale à la demeure de plaisance : l'évolution du chateau en France, du XIème siècle à la Renaissance.

- Sujet n°2 :

L'architecture religieuse en France à l'époque de la Contre-Réforme.

Et toujours en s'appuyant sur des exemples précis !

Conférence : Le château de Nice XIVe - XVIIIe siècle : Etat des recherches

Eric Guilloteau a participé au dossier "Science" du livre " Le Dernier Rempart " co-écrit par Marc Bouiron et Fabrice Anfosso, sur la chute du château de Nice au XVIIe siècle et paru aux éditions Mémoires Millénaires.

Entrée : 2 euros par personne.

Réservations recommandées au : 04 93 17 75 52 (max. 50 places).

Conférences - Archéologie des iles de Lérins, état des recherches

Matinée, de 9h à 13h :

- Eliana Magnani – Le lectionnaire d’Arles - BnF lat 5295 (fin XIe siècle)

- Martin Morard – Daniel de Lérins et le Psautier glosé : une page inédite de l’exégèse biblique du XIe siècle

- Cécile Caby – Denis Faucher éditeur de la littérature lérinienne

- Germain Butaud, Yann Codou – État des recherches sur la tour.

- Yann Codou – Les fouilles de Saint-Sauveur (Lérins), état des lieux.

- Anne Joncheray – Prospection d’archéologie sous marine : îles de Lérins et golfe de Cannes

- Guillaume Debaux, Emmanuel Doveri – Relevé de graffites sur le four à boulets du Dragon (Lérins - île Ste Marguerite, 06). À propos de la défense côtière et de la marine à la fin du XVIIIe siècle.

Le casino jeté-promenade de Nice : derniers articles archéologie sous-marine

Voici deux articles paru récemment et qui rendent compte de l'intérêt de ces vestiges.

Cliquez sur l'un des articles ci-dessous pour agrandir :

- Le Point édition d'octobre 2010

- Subaqua édition de novembre 2010 page 16

Plongée dans le Var : Le Donator et la Gabinière

> SORTIE A LA JOURNEE AVEC DEJEUNER SUR L'ILE DE PORT CROS

> NIV 2 MINI POUR L'EPAVE ET NIV 1 MINI POUR LA GABINIERE

> NOMBRE DE PLACES LIMITES

Merci de confirmer vos places par mail ou tel 06 09 55 71 45

Le Donator :

Source & illustration : http://scubaspot.free.fr/epaves/donator.html

Baptisé Donator lors de sa construction en 1931 à Bergen (Norvège), il change plusieurs fois de nom au fil des changements de propriétaires.

Vendu à la Compagnie Générale d'Armement Maritime en octobre 1933, il est renommé Petite Terre et transporte des bananes aux Antilles.

En juin 1939, la Société Algérienne de Navigation pour l'Afrique du Nord le rachète et le baptiste Prosper Schiaffino, du nom du propriétaire, Charles Schiaffino. Il est alors transformé en pinardier.Cette compagnie qui possédait vingt bâtiments en 1939 en perdit 19 pendant la seconde guerre mondiale : 13 par torpillages, mines etc…, et 6 par bombardements alors qu’ils étaient au mouillage.

La guerre éclate et le navire est alors chargé du transport des troupes et du matériel, puis du ravitaillement de la Corse, libérée dès 1943.

A noter que le 3 décembre 45, le Grec coulera dans les mêmes conditions.

Cette époque marque les débuts des exploits de Jacques-Yves Cousteau et Philippe Tailliez, on aperçoit d'ailleurs le Donator dans Le monde du silence.

Biologie :

Autres sources :

- 100 épaves en Côte d'Azur : de La Ciotat à Saint-Tropez, [Gap], juin 2007 (ISBN 978-2-7417-0340-2), p. 194 à 200

- Mystérieuses épaves : 50 plongées exceptionnelles, [White Star], mai 2009 (ISBN 978-88-6112-232-1), p. 68 à 71

- 100 belles plongées varoises : De Saint-Cyr à Saint-Raphaël, [Gap], juillet 2003 (ISBN 274170276-4), p. 144 et 145

- Le Donator ou Prosper Schiaffino sur grieme.org. Mis en ligne le 9 novembre 2009, consulté le 26 août 2010

- Article Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Donator

L'îlot de la Gabinière est une des îles d'Hyères. Situé au sud de Port-Cros, il fait partie du Parc national de Port-Cros et est classé réserve intégrale. Cependant et en dépit de sa petite taille, il est connu pour ses sites de plongée sous-marine.

Pour célébrer le 150e anniversaire du rattachement du Comté de Nice à la France, l’artiste Bernar Venet A créé une sculpture d’après les indications de Christian Estrosi qui souhaitait une oeuvre monumentale symbolisant les 9 vallées qui forgent le Comté de Nice, rappelant à la fois la mer et la montagne.

D’une hauteur de 30 mètres, reposant sur un socle en béton de 128 tonnes et ayant nécessité 75 tonnes d’acier pour la confection de ces 9 lignes obliques, ce monument du 150e va s’édifier sur la Promenade des Anglais. Ce site est l’emplacement le plus prestigieux et le plus symbolique de la ville de Nice. Parce qu’ilest le point de rencontre du coeur historique de la Cité et de son ouverture sur la mer, il symbolise, comme le 150e anniversaire, l’enracinement dans l’histoire et l’ouverture internationale.

Enrichir le cadre de vie en embellissant le paysage urbain, débanaliser l’urbanité en introduisant une forceesthétique, mais aussi créer du lien social : tels sont les objectifs de Christian Estrosi à l’attention des niçois àtravers l’implantation d’une telle oeuvre.

- le vendredi 11 juin 2010 à 18h30 au MAMAC : Exposition et Vernissage de Cai-Guo-Giang; une fresque détonante de poésie et de sensualité en présence de l’artiste.

- le samedi 12 juin 2010 à 18h – Villa Masséna " Au temps des crinolines " Inauguration de l'Exposition La mode comme reflet de la société niçoise en 1860.

- Théatre "Le 150e se met en scène", Première le samedi 12 juin 2010 à 22h00 – Place Pierre Gauthier puis représentations gratuites du 15 au 20 juin. Pièce de Théâtre : Création mondiale de Didier van Cauwelaert sur une idée de Raoul Mille mise en scène par Daniel Benoin avec Alexandra Lamy, Mélanie Doutey, Samuel Labarthe, Gaële Boghossian

- le vendredi 11 juin 2010 à 15h Galerie des Ponchettes : Vernissage de l’exposition « Face à faces »

- Vendredi 11 juin 2010 à 17h – Villa Masséna : Lancement du timbre commémoratif du 150e

- Vendredi 11 juin 2010 à 20h30 - Jardin Albert Ier : Concert de l’orchestre philharmonique de l’Opéra de Nice

- Vendredi 11 juin 2010 à 21h45 – Forum Jacques Médecin & Dimanche 13 juin à 14h – Forum Jacques Médecin : La coulée des cloches

- Samedi 12 juin 2010 à 8h15 – Départ de la base nautique du port de Nice – La Tour rouge : Prospection archéologique sous-marine en Baie des Anges

- Samedi 12 juin 2010 à 12h30 Place Masséna : La cuisine d’hier et d’aujourd’hui avec les grands chefs niçois

- Samedi 12 juin à 14h30 – Théâtre de la Photographie : Conférence La mer de Nice, de Théodore de Banville, oeuvre de commande de Napoléon III en 1860, ou la « propagande » touristique du Pays de Nice

- Dimanche 13 juin 2010 à 17h Exposition de photographie IPAG – boulevard Carabacel - Nice : La singularité niçoise

- Dimanche 13 juin 2010 à 21H30 Théâtre de la Verdure : Le Film du 150e, Si Nice m’était … comté

- Lundi 14 juin à 17h30 – rue Raoul Bosio – Nice : Ouverture de la Cave Bianchi « Nice et les grands niçois »

Comté de Nice - France : 150 ans du rattachement ou de l'Annexion ?

- Pour en savoir plus...

Colloque Histoire et archeologie du Verre - Frejus, 20-21 novembre 09

Decouverte de l'epave du croiseur italien Giuseppe Garibaldi

Coulé en 1915 au large de Dubrovnik, le croiseur italien Giuseppe Garibaldi vient d'être découvert !

L'épave a été retrouvée récemment dans les eaux Croates par un groupe de plongeurs scientifiques travaillant sur la détection de navires coulés dans l'Adriatique. Aussi, le lieu précis du naufrage est enfin connu, alors que depuis 1912 aucune recherche n'avait permis de localiser les vestiges.

Après des recherches archivistiques, l'équipe d'archéologue est parvenue à localiser le bateau.

Cette association de plongeurs, "Dragor Lux" dont le siège est à Zagreb, porta en fin de semaine dernière l'information suivante :

Nous signalons la découverte de l'épave d'un navire de guerre qui est certainement le "Giuseppe Garibaldi", à quelques miles de la côte en face de Dubrovnik, à une profondeur de 122 mètres.

Les plongeurs ont déclaré à la presse que deux ou trois canons sont clairement visibles, même si le navire en armait 29 à l'origine.

«Nous sommes entrés à l'intérieur avec une caméra, et l'étude du métrage démontre qu'il n'y a plus de doute», a déclaré le chef de mission, Drazen Goričko.

Le croiseur cuirassé «Garibaldi» a été construit en 1901 dans les chantiers navals Ansaldo à Gênes, il mesurait 112 mètres de long et 18 de large.

Opérant pendant la guerre italo-turque en Libye et dans les eaux de la mer Égée.

Le Garibaldi s'est notamment illustré le 24 Février 1912 aux côtés du sister-ship "Ferruccio Francesco", en engageant le combat contre la canonnière turque "Avnillah" au large de Beyrouth.

Le 17 Juillet 1915, deux mois après l'entrée de l'Italie dans la Première Guerre mondiale, un groupe de navires commandée par l'amiral Tifariti, lui-même à bord du «Garibaldi», quitait Brindisi avec ordre de détruire les chemin de fer reliant Sarajevo à la baie de Kotor (Monténégro actuel et lieu stratégique de l'empire austro-hongrois).

Après le bombardement de la voie ferrée près de Dubrovnik, dans la nuit du 18 Juillet, la flotte fût rattrappée par le U4, un sous-marin autrichien. Ce dernier torpilla le croiseur italien. *

Mortellement touché, le Garibaldi a coulé selon certains témoignages en seulement trois minutes. A ce moment se trouvaient à bord plus de 550 membres d'équipage, dont (seulemment) 53 périrent dans l'attaque. Le reste de la flotte pu se sécuriser en se rapprochant des côtes Italiennes.

Selon certaines estimations, environ deux mille épaves se trouvent dans l'Adriatique : aujourd'hui seule une centaine a été retrouvée.

Voici ci-dessous l'article de l'ASCA-AFP.

(ASCA-AFP) - Zagabria, 28 ago - Il relitto del Garibaldi, un incrociatore-corazzato italiano silurato da un sottomarino austriaco nel 1915, durante la Prima guerra mondiale, e' stato ritrovato nelle acque croate dell'Adriatico, al largo di Dubrovnik. Lo riporta la televisione nazionale croata (Hrt).Quasi un secolo dopo essere stata affondata, la nave e' stata avvistata da un gruppo di sommozzatori professionisti croati a una profondita' di circa 120 metri. L'Hrt non ha precisato a quella distanza dalla costa si trovi il relitto.''Abbiamo avvistato due o tre cannoni, siamo passati sotto il relitto e siamo anche entrati un po' all'interno con una telecamera. Pensiamo che si tratti proprio del Garibaldi'', ha dichiarato Drazen Goricki, capo della spedizione.La nave, lunga 11 metri e larga 18, era dotata di una trentina di cannoni e di 4 tubi lanciasiluri. Stando alla tv croata, era stata inviata al largo di Dubrovnik per bombardare una linea ferroviaria dell'impero austro-ungarico che collegava Sarajevo (oggi capitale della Bosnia) a Herceg Novi (oggi in Montenegro).

Le navire-ecole Amerigo Vespucci a l'escale au port de Nice

.JPG)

.JPG)

.JPG)

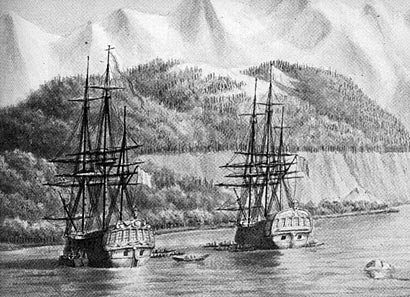

Les fregates perdues de Monsieur de Laperouse (1785 1788) Enquete archeologique sous-marine a Vanikoro

En 1999 la découverte de vestiges terrestres permis de visionner le camp des survivants. Puis en 2003 les recherches livrèrent un fond de carène et un squelette.

Globalement les résultats permettent de mieux percevoir la mission et ses aspects quotidiens, et ainsi de restituer le plus fidèlement possible le parcours de Lapérouse avec un regard plus humain.

Cette expédition « magique » a marqué profondément les esprits dès 1785. L’enjeu était pour l’époque particulièrement audacieux : missionner une expédition planétaire, sur les traces des pionniers tels que Bougainville et James Cook (3 tours du monde). Ce challenge nécessitait des équipements importants et des personnels compétents.

Ceci fut rendu possible par l’intérêt de Louis XVI, de son ministre le Maréchal de Castries et du Directeur des ports et arsenaux, le chevalier de Fleuriot.

Les ambitions du voyage étaient les suivantes :

- Économie : Développer le commerce des fourrures entre l’Amérique et la chine, avec la loutre de mer. Reconnaitre de nouveaux marchés notamment en Chine

- Les aspects scientifiques universels (géographie, biologie et botanique, astronomie, approche ethnologique des peuplades méconnues…)

- La gloire et le prestige de la nation : Poursuivre l’œuvre exploratrice de Cook. Les enjeux plaçaient cette expédition sous secrets.

On prévoyait alors 3 années de vivres plus de quoi tenir une 4ème année avec les plantations dans les escales (maïs). On choisit des marins et scientifiques hyper compétents, en emportant du matériel complexe comme des innovations scientifiques et techniques (paratonnerres, moulins à vent…).

Sur les 2 frégates La Boussole et l’Astrolabe et en plus du fret embarquaient au total 220 officiers, marins et soldats et 16 savants.

L’expédition fut aidée par des institutions royales scientifiques :

- - Académie royale des sciences

- - Académie royale de marine

- - Jardin royal des plantes

L’apport des recherches :

Grâce aux fouilles on remarque que les embarcations étaient des flutes (navires de servitudes) travesties en frégates, aux noms plus prestigieux. Les qualités étaient nombreuses : tirants d’eau relativement faible donc navigation côtière possible, ces navires sont modestes en taille par rapport aux fleurons de l’époque mais ils ont déjà fait leur preuve.

Pour le logement à bord, ces navires de 41 mètres devaient héberger 110 personnes respectivement ! L’organisation devait être complexe : certains ponts étaient remplis de marchandise, et les espaces des officiers prenaient beaucoup de place. On suppose que la solution de hamacs démontables a été obligée.

L’expédition était légitimée par les « instructions du roi » : c’est une liste de questions de tout ordre, soumise à Lapérouse et aux scientifiques. La finalité de l’opération était clairement pacifique.

Le départ eu lieu à Brest, en 1785. En juillet 1786 eu lieu le 1er drame : 21 marins se noient au port des français en Alaska. Puis en décembre 1787 eut lieu le massacre de 11 marins et Fleuriot de Langle, aux îles Samoa.

La dernière partie du voyage connue est située au Nord-Est des côtes de Nouvelle-Calédonie, vers les iles Salomon. A partir de ces instants on sent une lassitude dans les lettres de Lapérouse.

Au 10 mars 1788 on perd son contact : dès ces instants se développe le mythe de Lapérouse. En France on construit au Louvre un monument à la mémoire de l’expédition. Et Louis XVI, en montant sur l’échafaud, aurait demandé « a-t-on des nouvelles de Monsieur de Lapérouse ? ».

En 1827, le lieu du naufrage fut découvert par Peter Dillon qui étudia les vestiges matériels et témoignages ethnologiques sur l’ile de Vanikoro dans le pacifique Sud. Cette île volcanique, au relief escarpé est encerclée par un récif corallien probablement à l’origine du naufrage des 2 navires, sur deux sites :

- L’épave de « la fausse passe »

- L’épave dite « de la faille »

Les conditions de naufrages et la topographie induite par les barrières de corail et les pentes sous-marine empêchent un dépôt organisé stratigraphiquement.

Les vestiges des survivants, installés sur l’île face au lieu de naufrage furent localisés mais ils ont été pollués par les activités humaines postérieures.

Cependant les fouilles ont livré des installations européennes (armements et éléments de fusil) et non-pas des vestiges rapportés par les autochtones. Cette hypothèse est attestée par la cohérence des ensembles. On se rend compte qu’à terre se trouve une grande quantité d’objets sauvés mais on remarque que l’établissement n’était pas très grand. On suppose que les survivants souhaitaient partir au plus vite, peut être en raison de l’hostilité des animaux et des autochtones.

Description des vestiges archéologiques des 2 épaves :

- En architecture navale :

o La fausse passe était un élément particulier plaqué contre la quille pour rigidifier l’ensemble. Cet élément a été taillé assez grossièrement, ce qui surprend vis-à-vis du prestige du navire.

- Éléments de manœuvre :

o Des clous installés en mailletage : plantés sur les coques, ils créaient un phénomène d’électrolyse qui formait une gangue protectrice sur la coque mais limitait les qualités nautiques des navires.

o Étude des bois de charpente : par dendrochronologie on évalue la date d’abatage des bois et le type d’essence. Malheureusement cela ne permet pas de distinguer catégoriquement chaque navire.

- Au niveau de l’armement embarqué :

o Chiffres de tirant d’eau

o 1 seul canon découvert, et un pierrier : l’armement était limité car l’expédition était pacifique, mais on suppose un certain nombre d’armes individuelles.

- Des effets d’échanges :

o Casque et hausse col, sifflets en os, rubans de tissu, perles de verre

o Des monnaies : louis d’or, pièces de huit (espagnoles), monnaies chinoises, russes

- Les souvenirs et échantillons collectés :

o Coquillages

o Pierres précieuses, grenats

o Porcelaines : services de porcelaines chinoises

o Cadenas chinois pour le « roi serrurier »

o Sceau en bois d’ébène

- Équipement de bord

Des ancres, plomb de sondes, des « plombs de protection » (posés contre les rivets métalliques dans la calle pour limiter la production d’étincelles).

o Lests, manches d’outils sculptés : peut-être pour échanger

o Une grande jarre pour les rafraichissements des officiers ?

- Vie a bord

o Tourniquet d’amputation, crucifix d’un autel

o En 2003 découverte du seul squelette sur l’épave, après étude il s’agissait d’un homme d’environ 30 ans atteint de scorbut.

- Instruments scientifiques : ce sont des indices qui permettent de reconnaitre chaque épave :

o Un thermomètre à alcool, un sablier, des milliers d’épingles pour les naturalistes de l’expédition, une règle graduée en pouces (rattachée au géographe anglais à bord de La Boussole).

o Un graphomètre (utilisé pour la topographie terrestre)

o Un compas de relèvement

o Fragments de minerais : pour le dessin et la peinture

o Éléments de scalpel

- Certains éléments aident à l’identification des navires :

- Artillerie embarquée

- Corps de pompes de cale

- Armes familiales sur vaisselle

- On remarque l’absence de renseignements par la dendrochronologie ou l’architecture navale.

En 2008 une nouvelle expédition permit une exposition au musée de la marine. Ainsi le public pu bâtir l’histoire, remonter aux sources du périple, du naufrage, et ainsi tirer un premier bilan sur ces années de recherches. On souligne qu’il reste sur les sites du matériel et qu’il est toujours passionnant de plonger sur ces épaves.

La restauration des Monuments Historiques dans le cadre du Plan Patrimoine Antique - synthèse de la conférence de Pierre-Antoine Gatier

Télécharger la synthèse en PDF

La ville de Nice a décidé de restaurer les thermes et l’amphithéâtre de Cimiez, édifices classés à l’inventaire des Monuments Historiques peu après le rattachement du Comté de Nice à la France. Monsieur Gatier propose une présentation de cette « merveilleuse aventure », inscrite dans le cadre du « Plan Patrimoine Antique ».

Il s’agit d’un projet d’étude visant à la restauration et à la mise-en-valeur de monuments de la région. Ce projet est conduit par ministère de la culture (dirigé régionalement par la DRAC) et par la ville de Nice. Ce sont les deux acteurs d’une intervention contrôlée sur les monuments de Cimiez notamment.

Par l’intermédiaire de ce plan, on propose d’acquérir une meilleure connaissance scientifique de ces sites, dans le respect des travaux des précédant archéologues et architectes et restaurer les édifices afin de les livrer en bon état aux générations futures.

L’une des difficultés du projet consiste à inscrire l’édifice dans son temps : ces monuments ont une vie contemporaine (on parle de « réutilisation »). D’ailleurs parallèlement à ce plan d’autres monuments historiques sont souvent réutilisés pour des animations culturelles, comme les amphithéâtres de Fréjus ou Nîmes. On se demande comment assurer la cohérence entre la vie du monument dans notre époque et le respect du monument pour ce qu’il représente.

En tenant compte de cet aspect, le Plan Patrimoine Antique se donne pour objectifs la connaissance, la restauration et les moyens de réutilisation des édifices classés.

A propos de Cimiez ; remarques concernant la politique de classement

La présentation contemporaine du site résulte du regard archéologique développé sur ce paysage à partir du XVIII° siècle. On peut imaginer à l’époque que la plupart des vestiges étaient masqués, à l’exception de l’amphithéâtre et du « temple d’Apollon » (l’actuel frigidarium des termes du Nord), utilisé comme ferme. Ce terrain appartenait à une riche famille Niçoise et au début du XIX° siècle le propriétaire de la villa (l’actuel musée Matisse) était Garin de Coconato, un passionné d’archéologie et propriétaire d’un domaine agricole. C’est ce personnage et son architecte, Brun, qui ont propulsés Cimiez dans une reconnaissance archéologique qui a conférée au site la valeur patrimoniale dont il jouit aujourd’hui.

En effet, les vestiges ont été très tôt assimilés comme éléments marqueurs du territoire niçois puis français. Quand se produit le rattachement, l’une des premières décisions politique est de classer les monuments antiques dont le Trophée d’Auguste et l’Amphithéâtre de Cimiez. On en déduit que pour l’époque, le fait d’être français impliquait entre-autre d’avoir des monuments classés. Dans cet ordre d’idée on rappel qu’en 1947, les communes de Tende et de La Brigue furent rattachées à la France. Immédiatement alors les églises de la vallée de la Roya furent classées ; le rattachement semble induire un classement des monuments. Pour cette raison, dès 1865 (ce qui est très tôt car les 1er monuments historiques français sont classés en 1848) quelques monuments niçois figurent à l’inventaire des Monuments Historiques. Toutefois on doit souligner qu’ils étaient connus et avaient fait l’objet de certaines considérations par les pouvoirs locaux, avant 1860. En effet, la restauration Sarde avait pris en compte notamment l’amphithéâtre en 1837 en restaurant « de manière discrète » le monument.

On évoque également le cas du Trophée d’Auguste à La Turbie, qui fut restauré d’abord par les Sardes puis par les Monuments Historiques français (sous la direction de l’architecte Jules Formigé).

Les Monuments de Cimiez

Les archives photographiques montrent qu’en 1840, l’Amphithéâtre est utilisé dans sa partie centrale (arène) pour l’exploitation agricole. Certaines parties maçonnées du bâtiment sont même utilisées pour abriter du bétail : le monument vit avec son temps.

En 1864, les 1ers archéologues des sociétés savantes de Nice réalisent un « dossier de demande de classement ». Celui-ci abouti, de telle sorte qu’en 1865 l’amphithéâtre est classé. Après ce classement le 1er projet consiste à dévier la route à l’extérieur de l’amphithéâtre. Puis on restaure les grandes portes Nord et Sud, condamnées jusqu’alors par la route (Jean Camille Formigé travail vers 1900 sur la couverture des portes d’accès de l’amphithéâtre). L’examen des archives photographiques permet certaines remarques :

- La phase de déviation de la rue sur-creuse le niveau du sol et met à nu des fondations. Depuis, les niveaux antiques sont supposés 1 mètre au dessus du niveau actuel.

- L’observation de l’appareillage de l’édifice, notamment au niveau de la porte d’accès Sud permet de restituer des éléments de l’amphithéâtre qui protègent le passage d’un aqueduc (pour que des éléments effondrés ne tombent pas dans l’eau).

- Il n’y a pas de volonté absolue de conserver le monument archéologique, l’herbe envahie le site peu-après les restaurations. Le raccourci passant dans l’amphithéâtre est maintenu.

- Les archives livrent une correspondance de Jules Formigé (lettre avec croquis). Ce document est une grande avancée dans la mesure où il positionne l’amphithéâtre comme élément inscrit dans un système global, la cité antique de Cimiez.

C’est l’architecte Brun qui au XIX° siècle commence à dégager les structures de Cemenelum. A la mort de Monsieur Garin, un projet immobilier est prévu sur le site. Les sociétés savantes locales parviennent à alerter Jules Formigé de la valeur patrimoniale menacée et en 1941 la ville de Nice arrête ce projet de lotissement, en acquérant l’ancienne villa Garin de Coconato.

La mobilisation niçoise fusionnelle avec les Monuments Historique permet de sauver le site. C’est grâce à cette passion que le site bénéficie de fouilles importantes au milieu du XX° siècle.

Aujourd’hui on parvient à faire une cartographie des élévations grâce à des « photos redressées », malgré les espaces courbes générés par la forme ovale du bâtiment. Les plans informatisés des photographies redressée permettent de mieux rendre compte des maçonneries dans des aspects de chronologie (et phasages), niveaux de fondation, restaurations, état global, campagnes de travaux à venir...

D’autres études scientifiques (analyse des mortiers) permettent de donner de nouveaux indices. (Origine des matériaux, datation, regroupement avec d’autres parties voir d’autres édifices). Les travaux réalisés permettent de mieux comprendre l’édifice. On propose le phasage suivant : Le bâtiment de l’amphithéâtre semble se développer en 2 temps :

- Au Ier siècle aurait été construite une cavéa (sorte de socle). L’édifice se composait alors d’une maçonnerie posée sur le rocher et on se demande si des structures périphériques en bois étaient alors présentes. Cependant aucun trou de poteau n’a été découvert.

- Au III° siècle, une extension : c’est alors qu’on aurait élevé les cloisons et les tribunes avec des maçonneries.

Dans le cadre du Plan Patrimoine Antique on se demande quelle place pourrait avoir le bois dans la construction et restauration. Le challenge est de respecter le monument dans son apparence antique, en lui permettant de vivre et de servir dans le contexte actuel. Pour cela on propose un projet d’aménagement avec des gradins réversibles légers en bois qui permettraient d’installer un public là ou il était durant l’antiquité, en préservant les structures originelles et en limitant la monumentalisation de la restauration.

L’amphithéâtre de Cimiez est de très petite taille. C’est une leçon d’architecture même pour nos contemporains dans l’adaptation du bâtiment par rapport au relief et à la topographie du site. Dans le cadre du développement durable cet exemple illustre la grande intelligence des constructeurs romains à tirer parti du site, dans ses ressources naturelles et les moyens disponibles.

L’arène doit être restaurée. Cela pose problème dans le choix des matériaux et du niveau de sol.

On pose aussi le problème de la consolidation des vestiges.

On remarque que le monument rassemble des vestiges antiques, des éléments remontés par les Sardes ou les Monuments Historiques, et des éléments liés à l’évolution des usages tout au long de la période moderne. C’est l’emploi du Monument dans la vie quotidienne des populations locales et le profond respect témoigné vers l’Amphithéâtre de Cimiez qui ont permis à l’édifice de parvenir à nos jours.

Concilier Plan Patrimoine Antique et accueil des publics

L’ensemble des thermes de Cimiez forment un élément particulièrement intéressant en termes d’architecture, de restauration et d’étude archéologique. On doit se rappeler qu’il s’agit d’un fragment d’une cité antique. Pour aider à l’étude, les photographies d’époque peuvent révéler certains aspects.

Cimiez est un site antique composé d’ilots de vie découpés géométriquement par des voies. On annonce que la visite du site se fera suivant les tracés originels et dans la logique du plan antique. L’idée est de se déplacer dans l’ensemble du site en contextualisant tous les éléments des thermes et de la cité antique, mais aussi en liant le site à son musée. L’idée du parcours est de respecter l’agencement des pièces et les anciens « parcours des baigneurs ». La visite se fera sur des passerelles qui protégeront les vestiges et assureront l’accès aux personnes à mobilité réduite.

Les grands vestiges sont soumis à une érosion intensive, pour cela on annonce une couverture partielle des élévations pour assurer leur transmission, en proposant une restitution de toiture.

Aujourd’hui l’ACMH et l’archéologue ont une mission commune dans l’action portée sur le bâtiment et l’impact de la restauration. La genèse du projet inclut une réflexion et un processus d’aller-retour avec entre les acteurs et les publics dans le respect des travaux anciens. Ainsi on espère « donner à vivre Cemenelum » et faire en sorte que les personnes à mobilité réduite puissent aussi accéder au site.

Cycle de conférences sur l'Archéologie à Nice au CEDAC de Cimiez

- Vendredi 13 février 2009

- Vendredi 13 mars 2009

« L’ancienne abbaye de Saint Pons », par Yann Codou, maître de conférences, Maison des Sciences de l’Homme, Nice.

- Vendredi 3 avril 2009

« La création et l’évolution de la province des Alpes Maritimes », par Stéphane Morabito, docteur en Histoire Ancienne.

- Vendredi 15 mai 2009

« Céménelum, une cité romaine et mérovingienne éphémère » par Monique Jannet, conservateur du patrimoine.

- Vendredi 5 juin 2009

« A la découverte de Nice médiévale », par Marc Bouiron, conservateur du patrimoine, directeur de la Délégation du Patrimoine Historique.

NB : Les dates éloignées restent à être confirmées

COMITÉ DES QUARTIERS DE CIMIEZ-RIMIEZ-BRANCOLAR-SCUDERI

Lieu des conférences :

Auditorium du cedac de Cimiez 49 avenue de la Marne

06100-NICE

Tel: 06 29 89 13 74

La Reine Victoria et ses sejours sur la Cote d'Azur - synthèse de la conférence de Dominique ESCRIBE

Synthèse de la conférence de Dominique ESCRIBE, Historien

Quelques articles du blog sur le même sujet :

- Présentation

Les peintures officielles sont réalistes et peu gratifiantes pour la jeune Reine. En effet, physiquement Victoria ne représentait pas les codes esthétiques de l'époque et en était tout à fait consciente. Elle possédait en revanche une grande beauté intérieure : résolument moderne dans ses idéaux, Victoria diffuse une pensée sociale, de tolérance et d’ouverture d’esprit. Pour cela elle choisit son mari, qui n’est autre que son cousin germain, du même âge.

- Quelques passages de sa vie

Victoria suit aussi l’actualité. Elle adore rire (ce n’est pas l’impression laissée par son iconographie qui affiche plutôt un personnage triste), la bonne chair, danser et les animaux (elle gracie des criminels sauf ceux qui ont affligés des souffrances aux animaux).

- L’Angleterre de Victoria

Londres accueille la première exposition universelle en 1851 dans le « palais de Cristal » aujourd’hui détruit .

La reine passe ses vacances en France, alors qu’aucun souverain anglais ne l’avait fait depuis le XV° siècle.

Cela constitue une grande avancée diplomatique et par ce rapprochement elle aide la monarchie de Louis-Philippe à s’affirmer sur le plan des relations européennes.

Ainsi pendant la guerre de Crimée, la France et l’Angleterre combattent ensemble et une distinction militaire importante est crée, la fameuse « Victoria Cross ».

Même sous Napoléon III, l’amitié Franco-anglaise persiste. Victoria accueille en amie la femme de Napoléon III, l’impératrice Eugénie.

Durant la guerre franco-prussienne de 1870 la reine Victoria est du côté de la France. Elle demande aux Prussiens de préserver Paris des destructions et des massacres et de conserver l’Alsace et la Lorraine à la France.

- Autour de la Reine

Ce bouleversement est un drame personnel qui perturbe le reste de sa vie. Elle fuit Londres et ne paraît plus au gouvernement. Le peuple anglais est au début très ému puis trouve cette réaction exagérée.

Victoria se remet peu à peu en rencontrant un écrivain, Disraeli. Elle est passionnée par cet homme. Il parvient à la faire revenir sur la scène politique et grâce à son soutient elle obtient le titre d'impératrice des Indes. En remerciement, elle le nomme comte de Picontfield.

La gloire et la popularité de Victoria se développent. En 1887 a lieu son jubilé, il ne rassemble pas moins de 50 rois et princes d’Europe.

On réalise un tableau de cet évènement , dupliqué en une centaines d’exemplaires dont un figure au musée Massena.

La reine est en très bonne forme pour son âge, on la voit danser aux bals.

Le jubilé de 1897 est encore plus fastueux. Il rassemble à Londres tous les 1ers ministres de l’empire anglais (Canada, Australie…).

En 1898, la reine est la premier à s’adresse au monde entier grâce au phonographe, encore un signe de sa modernité.

- La reine dans la région Niçoise

Après la mort de Brawn, ses séjours sur la côte furent plus fréquents car Brawn ne supportait pas le soleil. Elle est fortement éprise de la région.

Mais d'une manière générale, la reine aime les paysages Français.

Elle déclare : « si une guerre devait avoir lieu entre la France et l’Angleterre, je demande à Dieu la grâce de mourir avant ».

Les niçois la voient à 5 reprises à Cimiez : 1895, 1896, 1897, 1898 et 1899. Elle ne revient pas en 1900 car durant la guerre des Boers la France prend le partie des bourgs et la reine a peur des manifestations.

La mort la rattrape alors qu’elle passait l’hiver sur l'Île de Wight, le 22 janvier 1901, ayant régné plus que n'importe quel monarque britannique (plus de soixante-trois ans). On raconte qu’elle aurait dit peu avant « Ah si seulement j’étais à Nice, je guérirai ! ».

- La villégiature royale

Victoria arrive par un train spécial de 110 mètres de long. Il comprend outre la motrice, une voiture pour les bagages précieux, une voiture pour la toilette, une autre pour la salle de bain et des salons, 2 wagons privés pour la reine, 1 wagon pour ses domestiques, 2 wagons de salons lits, 1 avec un couloir de circulation pour les domestiques, et enfin plusieurs pour les bagages.

Mais déjà avant son arrivée une partie du mobilier royal est expédié, de sorte que lorsque la reine arrive elle trouve ses appartements aménagés avec son mobilier.

Le premier séjour à Nice se passe au Grand-Hôtel, vers Carabacel. Victoria se trouve un peu à l’étroit et on craint qu’elle ne revienne plus !

Alors on charge un architecte reconnu (Biasini) de construire un Hôtel, l’Excelsior Régina. La reine y réserve 80 chambres coté Ouest (la où la vue sur Nice et la baie des anges est exceptionnelle). Depuis, l’aile Ouest du bâtiment est surplombée d’une couronne.

Toute une équipe s’occupe de ses désirs : musiciens, cuisiniers, chauffeurs, cochers : le staff est extrêmement coûteux. On lui demande de réduire son personnel, mais elle refuse ! Elle payait pour 6 semaines 80.000francs or !

Cet hôte de marque diffuse une publicité gratuite pour Nice. Un correspondant dresse un bilan quotidien de l’activité de la reine, et tous les jours la presse anglaise vante le cadre de vie de la reine : Nice et ses paysages ne pouvaient pas rêver d’une meilleur occasion de développer le tourisme de luxe, au moment ou ¼ de la planète a pour souverain la reine d’Angleterre !

L’emploi du temps royal est souvent peint par Mossa en aquarelles.

Le Petit déjeuner se fait en musique : l’orchestre généralement italien donne l’aubade.

En fin de matinée vers 11h a lieu une promenade en voiture (attelée à un âne : le « Jacou » : qu'elle a acheté pendant une promenade à Aix-les bains car il était mal traité) souvent dans des parcs de Nice, le parc Liserb par exemple, qui pour l’occasion était loué avec sa villa d’agrément. La reine aimait se promener dans les parcs luxurieux de Valrose, sur la colline du château, dans le parc de la villa matisse…La voiture royale est aujourd’hui conservée au musée de fontainebleau.

L’une des surprise des niçois étaient les serviteurs royaux : le matin les écossais en kilt jouaient de la cornemuse, et l’après-midi des indiens en costume traditionnel servaient le thé. Ce manège et cette diversité culturelle surprenaient et amusaient alors les autochtones.

A midi, le repas était souvent l’occasion de rassembler des invités de marque ou membres de la famille royale.

Pour l’après-midi la reine organisait une grande promenade. Souvent le cortège passait par les arènes de Cimiez, il était annoncé par un cavalier niçois (le piqueur).

La reine aimait prendre de la hauteur sur les paysages de la baie des Anges et faisait de longues promenades en calèche sur les collines de Nice telles que Fabron, le Mont-Boron (château de l’anglais), Gairaut, Aspremont…

Il semble que la reine était très appréciée par les niçois (alors qu’elle était décrite d’apparence physique modeste : petite, tassée, habillée de noir comme une « nourrice » !) On a le souvenir de "quelqu’un de généreux pour une anglaise", elle aurait donné une pièce d’or à une petite fille contre des fleurs …

Mais elle ne supportait pas les divorcés : l’amour qu’elle avait pour son mari faisait qu’elle ne concevait pas qu’on se sépare. En revanche elle était très libérale pour le mariage. Sa conviction pour le mariage d’amour agaçait l’aristocratie conservatrice, même dans sa famille.

D’autres traits de caractère la placent comme très sociale : elle refuse l’augmentation du prix de la bière (boisson des classes populaires) car « ils ont assez de misère » selon elle.

C’est aussi un personnage respectueux des croyances locales. A plusieurs reprises durant les funérailles de personnages modestes elle ne dépassait pas les cortèges. Une autre fois en se promenant dans la vieille ville, elle croisa une procession de pénitents rouge. Cette culture l’intriguait si bien que l’an suivant elle assista à la procession. Une légende dit que la reine voulait se convertir au catholicisme. Si cela semble farfelu la reine a néanmoins offert de nombreux dons pour les œuvres de l’église.

Enfin, elle assistait à la fête des cougourdons et en achetait beaucoup, elle était très curieuse des tournois de pétanque. Son amour pour les animaux faisait qu’elle offrait des fontaines à Nice (encore visibles au col du château de l’anglais et en haut d'autres montés, pour le bien-être des chevaux).

Elle appréciait les militaires et ces derniers lui rendaient les honneurs, en faisaient le « god save the queen ». On se souvient de l’évènement durant lequel plus de 10.000 soldats (dont beaucoup de chasseurs alpins) défilèrent sur la promenade des anglais » en son honneur.

Un des évènements les plus importants de ses séjours est l'inauguration du pont Barla (aujourd’hui détruit). Une inscription est encore présente mais peu visible. Enfin la reine assistait avec enthousiasme aux batailles des fleurs.

- L'héritage de Victoria

En 1912 devant l’Hôtel Regina-Excelsior la Ville de Nice et le sculpteur Maubert offrirent une statue représentant des jeunes filles tendant des fleurs à Victoria. On signal également une Avenue Reine Victoria sur les hauteurs de Cimiez, voie qu'elle aimait emprunter pour ses promenades.

Récemment une culotte de Victoria a été acquise pour 5700 euros par un canadien (soit 9 fois la valeur initiale) ce qui démontre sous d’autres formes l’intérêt passionné de certains pour ce personnage historique.

Thèse : Immigration Italienne, exode des refugiés 1920-1944 - Alpes Maritimes

www.immigration-italienne-et-exode-a-nice.fr/

Cette étude analyse en détail les mouvements des populations italiennes vers les Alpes –Maritimes de 1920 à 1944 :

Le mouvement d’ensemble de 1860 à 1944, toutes nationalités

L’arrivée des italiens à Nice, l’accueil réservé,

La démographie, les âges, origines par villes, les professions,

Les provinces du Nord, Piémont, Ligurie, Lombardie

La région centrale, Ombrie, Toscane,

Les régions du Sud

Les mariages, formalités, les choix matrimoniaux

Les conclusions.

La même recherche concerne aussi l’immigration due aux événements d’après la Grande Guerre des :

Russes, Arméniennes, Espagnoles,

Les conséquences des Lois de Nuremberg, l’Anschluss de l’Autriche, tchécoslovaque, polonaise, roumaine, grecque, hongroise, turque.

L’exode des Anglaise, Belge, Hollandaise, Suisse.

Les conclusions générales

Ce site inclus la copie d’environ 50 000 fiches de la Police des étrangers, disponible gratuitement sur demande.

Contactez l'auteur : vingtsix@laposte.net

D'autres articles de ce blog approchent ces problématiques, il s'agit de synthèses du cours magistral de Monsieur Gastaut :